Léon Jullien est né en 1868. Il a raconté dans ses mémoires sa vie de berger dans les montagnes du sud et surtout son Tour de France.

Reçu compagnon sous le nom de Dauphiné-noble-cœur, il « voyage la Touraine » avant de s’arrêter à St Bauld.

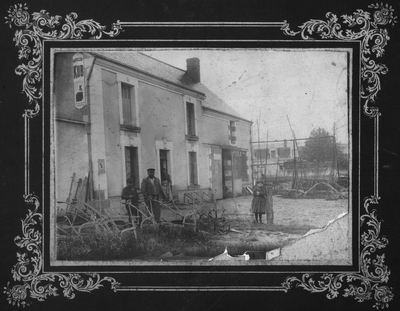

Il arrive à Louans en 1896 où il s’installe à son compte. Il travaille à l'emplacement du tout nouveau parking de la rue principale, dans une chaumine qui prend malheureusement feu un jour, ce qui l'oblige à continuer ses activités à l'extérieur. Il achète bientôt un terrain où il fait construire le bâtiment de la forge actuelle (en face du terrain de boules). Une photo prise vers 1914 nous le montre devant sa maison, avec à sa droite – à gauche sur la photo – Marcel qui est né en 1899.

Léon a eu quatre enfants : une fille morte à trois mois, Marcel, puis une autre fille, Arsène, née en 1903, seule des quatre encore en vie, aujourd’hui en maison de retraite, et Casimir, né en 1905.

À la forge, Léon installe un café, le « café de la gare », mais cette nouvelle activité lui fait perdre du temps, gêne son travail de forgeron et elle est bientôt abandonnée. Léon ferre les chevaux et fabrique des outils aratoires : charrues, herses, canadiennes, houx, herses vigneronnes …. Après la guerre de 14 il s’achète une « automobile ».

En 1927, il se retire dans la maison jouxtant la sienne – où habite actuellement Monsieur Coudray – et il laisse sa forge à ses deux fils, Marcel et Casimir qui restent associés pendant cinq ans environ. Casimir partira s'installer dans la rue principale, comme constructeur mécanicien agricole. La répartition du travail entre les deux frères était établie par contrat ; seul Marcel était maréchal-ferrant.

Marcel part faire la guerre du Maroc (guerre du Rif), pendant les trois ans de son service militaire. Il se marie en 1924 avec Julienne Chassepoux qui vient de Villeperdue. Marcel a eu deux enfants, Colette et Robert. Contrairement à son père, Marcel ne voyage pas ; il reste louannais et s’arrête de travailler en 1959, alors qu’il n’a pas encore 65 ans, un peu poussé par son fils qui trouve que son père ne voit pas le progrès arriver en construisant encore des charrues à chevaux .... Les premiers tracteurs sont apparus depuis 1957-58…

Robert hérite ainsi de quelques charrues neuves, , dont il revendra une bonne partie à Dufresne, à Villeperdue (il se souvient s’être débarrassé de plus de 9 tonnes de ferraille). Sur ces charrues, tout était forgé, exceptés les versoirs, qui venaient de Meurthe-et-Moselle, de chez Gouvy, et les frayons, en fonte, qui venaient de la fonderie de Bléré.

Marcel pouvait faire 30 charrues par an ; il allait aux foires de Tours et aux comices. Il entretenait la ferrure d’une centaine de chevaux, qui venaient se faire ferrer tous les trois mois environ, (les laitiers étaient ferrés plus souvent, ils allaient chez Joseph Renault, à Louans également, qui avait une clientèle à peu près équivalente). Mais l'activité était saisonnière ; l'hiver était calme alors qu'au printemps il y avait parfois 7 ou 8 chevaux à ferrer le matin.

Robert est né à Villeperdue chez sa grand-mère maternelle, Marie Chassepoux. Il entre à l'école de Louans alors que l'on ouvre la troisième classe, dans une pièce d’un des logements, en 1931. L'école est mixte mais les cours de récréation sont séparées. En 1937, on inaugure le Foyer Rural où une des classes sera transférée. Robert, à qui l'école pèse un peu, la quitte en 1940 ; il a 14 ans et commence à travailler avec son père, en contrat d’apprentissage de trois ans.

Il entre en résistance en 43 et pour éviter d'aller au STO, il prend le maquis en 44 mais doit vite retrouver la forge familiale à la fin de l'été, au départ de Fernand Poizac qui y travaillait comme ouvrier.

Il se marie en Août 53 avec Odile Georget. Ils auront trois enfants Nadine, Gérald et Muriel.

Quand il reprend la forge, en 1960, Robert continue de ferrer – on ferrera jusque dans les années 70 – bien que cette activité ne lui plaise guère (Il aurait voulu être mécanicien dans la marine ou l'aviation …). Il commence à vendre des tracteurs avant d’être à son compte et il achète le fond des pompes à essence en 1970. Ces pompes, auparavant sur la place du village, au château , seront transférées à la forge en 71. Même si la distribution de carburant est rentable au début, la concurrence des grandes surfaces entraîne Robert à se diversifier : plomberie, serrurerie, motoculture de plaisance. Il arrête ses activités en 1987.